-

Kategorie

Club-Management

-

Veröffentlicht am

Sep 06, 2025

Teilen auf

Royal Haze, ein Cannabis Social Club (CSC) aus Bad Wimpfen, hat Anfang Juli rund 100 Setzlinge gepflanzt und kürzlich Einblicke in seine Aufzuchtstation gewährt. Der genaue Standort zwischen Bad Wimpfen und Bad Rappenau ist geheim; nur die aktuell 23 Mitglieder kennen ihn.

Anbau und Technik

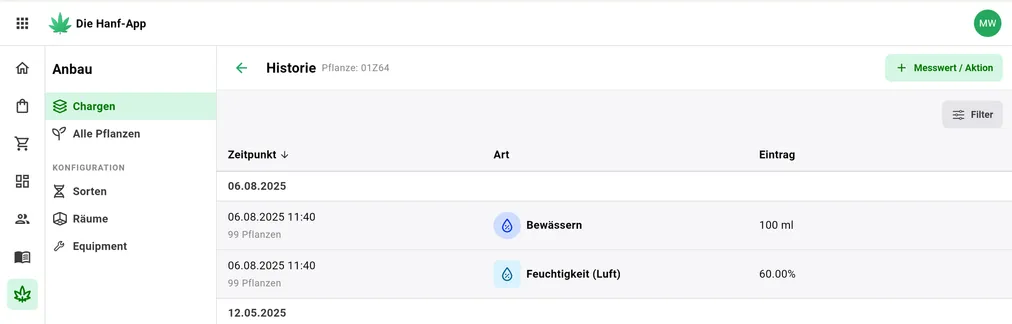

Die Pflanzen stehen auf einer Fläche von etwa 18 Quadratmetern. Dort wachsen aktuell gut 100 Pflanzen verschiedener Sorten mit Namen wie „Lemon Storm“ oder „Dynamite Diesel“, die später unterschiedliche Wirkungsgrade haben werden. Jede Pflanze ist einzeln erfasst und beschriftet; die gesamte Aufzucht wird akribisch digital dokumentiert. Unangekündigte Kontrollen durch Behörden sind jederzeit möglich, weshalb eine lückenlose Dokumentation vorgeschrieben ist.

Die Aufzuchtkammer ähnelt einem Kühlhaus: Ventilatoren sorgen für Luftbewegung, ein großer Tank speist ein elektrisches Bewässerungssystem, und ein Klimagerät reguliert Temperatur und Luftfeuchte. In der Anbaukammer kommt grelles LED-Licht zum Einsatz. Noch ist der eindeutige Cannabisgeruch nicht präsent – laut Club wird er in etwa zwei Wochen wahrnehmbar werden. Geerntet werden soll Ende Oktober; als mögliche Erntemenge vermutet der Vorsitzende mehr als sechs Kilogramm.

Sicherheits‑ und Hygienekonzepte

Die Anlage ist aufwendig gesichert. Außenkameras, dicke Stahltüren und sogar ein Rauchbombensystem im Inneren sollen Einbrüche und Diebstahl verhindern; das Rauchsystem würde bei einem Einbruchsversuch die Sicht komplett vernebeln. Zutritt zur Anbaukammer ist reglementiert: Besucher und Mitarbeitende müssen weiße Schutzanzüge und blaue Schuhüberzieher tragen, um das Einschleppen von Schädlingen oder Pilzkrankheiten zu verhindern. Die Clubverantwortlichen betonen, dass Cannabispflanzen sehr empfindlich sind und strikte Hygiene nötig ist.

Finanzierung und Energieverbrauch

Für den Umbau der Halle und den Aufbau der Aufzuchttechnik hat Royal Haze einen sechsstelligen Betrag investiert, der kreditfinanziert wurde. Eine passende Bank für die Finanzierung zu finden sei nicht einfach gewesen, ließ der Club verlauten; letztlich konnte die Finanzierung jedoch realisiert werden.

Die Anlage arbeitet energieintensiv: Die Stromkosten werden im mittleren fünfstelligen Bereich pro Jahr verortet. Nach Angaben des Vorsitzenden benötigt die Anlage rund die 50-fache Energiemenge eines Einfamilienhauses. Das ist relevant sowohl für die laufenden Kosten als auch für die betriebliche Planung der Vereine.

Mitgliedschaft, Abgabe und Preise

Der Club hat aktuell 23 Mitglieder; rund 30 Interessenten stehen auf einer Warteliste. Die formalen Bedingungen für die Mitgliedschaft in Bad Wimpfen sehen ein Mindestalter von 21 Jahren vor. Für die Aufnahme ist eine einmalige Aufnahmegebühr von 50 Euro fällig; daneben beträgt der Monatsbeitrag 25 Euro.

Nach der Ernte werden die Blüten getrocknet und in Tresoren gelagert. Die Abgabe an Mitglieder erfolgt anonymisiert; Namen werden den Behörden nicht gemeldet. Pro Mitglied dürfen maximal 50 Gramm pro Monat ausgegeben werden. Der festgelegte Abgabepreis liegt bei 12,19 Euro pro Gramm. Produziert die Anlage mehr als zulässig ist, muss der Überschuss vernichtet werden; ein privater Gewinn ist nicht erlaubt. Die finanziellen Verhältnisse werden offen in Mitgliederversammlungen vorgelegt.

Organisation, Genehmigung und täglicher Betrieb

Die Genehmigung für Royal Haze war nach einem aufwendigen Verfahren im Dezember erteilt worden. Der Club ist damit einer der wenigen, die den kompletten Prozess durchlaufen haben und gesetzeskonform produzieren dürfen. Der Vorsitzende, Max Klenk, betont den hohen Aufwand: Er und seine Mitstreitenden überprüfen die Pflanzen täglich. Klenk ist 22 Jahre alt, arbeitet hauptberuflich als Mechatroniker in der Region Heilbronn‑Franken und steht dem Verein vor. Er gibt offen zu, dass die Aufzucht viel Zeit beansprucht und hält sich an die gleichen Abgabemengen wie alle Mitglieder. Die Verantwortung ist formal im Vereinswesen verankert: Es gibt Mitgliederversammlungen und Offenlegungspflichten, wie bei anderen Vereinen auch.

Jugendschutz und Suchtberatung

Jeder Anbauverein ist verpflichtet, einen speziell geschulten Experten für Jugendschutz zu benennen, der den Konsum unter den Mitgliedern im Blick behält. Royal Haze pflegt nach eigenen Angaben engen Kontakt zur Jugend‑ und Suchtberatung Heilbronn.

Die Suchtberaterin Katharina Herrmann aus Heilbronn hat sich die Anlage angesehen und beschreibt die Arbeitsweise als sehr professionell. Sie sieht Vorteile darin, dass Konsumentinnen und Konsumenten saubere Substanzen erhalten, warnt aber gleichzeitig vor einer Verharmlosung von Cannabis: „Es ist riskant, wenn in einer Gesellschaft das Bild entsteht, Cannabis ist eine harmlose Droge. Das ist es nicht. Es kann negative Folgen haben.“ Aus ihrer Praxis weiß sie zudem, dass sich Konsumwege bei Jugendlichen überwiegend über Freunde und Neugierde ergeben; auch Medien wie Musikvideos können Interesse wecken.

Seit der Teillegalisierung von Cannabis 2024 hat sich die Struktur der Beratungszugänge verändert: Herrmann berichtet, dass deutlich weniger Jugendliche zur Beratung kommen als zuvor. Früher wurden viele Jugendliche im Rahmen staatlicher Erziehungsmassnahmen vom Gericht an Beratungsstellen verwiesen; durch die Teillegalisierung ist der Besitz kleinerer Mengen heute eher eine Ordnungswidrigkeit, die in der Regel mit Elternbenachrichtigung endet. Das erschwert laut Herrmann die präventive Arbeit, weil die Beratungsstellen dadurch schwerer an jene Jugendlichen herankommen, die bereits konsumieren – in Einzelfällen bereits ab zwölf Jahren.

Soziale Bandbreite der Mitglieder

Royal Haze beschreibt seine Mitgliedschaft als heterogen: Neben Freizeitkonsumenten zählt laut Vorsitzendem auch ein 72‑jähriger Parkinson‑Patient zum Verein. Die Form der Vereinsorganisation sowie die Restriktionen bei Abgabe und Gewinn sollen helfen, eine klare Abgrenzung zu kommerziellen Modellen zu sichern.

Schlussfolgerung

Der Royal Haze Cannabis Social Club zeigt, wie ein genehmigter Anbauverein in der Praxis organisiert sein kann: technisch anspruchsvoll, finanziell aufwendig, mit strikten Sicherheits‑ und Hygieneregeln und einer klaren Dokumentationspflicht. Das Modell zielt auf kontrollierte Abgabe an registrierte Mitglieder, Transparenz der Finanzen und Jugend‑ sowie Verbraucherschutz. Neben diesen organisatorischen Errungenschaften bleiben energieintensive Betriebsabläufe und die Herausforderungen der Präventions‑ und Suchtberatung zentrale Themen.

Disclaimer: Dieser Text stellt keine rechtliche oder medizinische Beratung dar. Er fasst Informationen aus der angegebenen Quelle zusammen.